困ったときのヒント集

冷凍食品の使い方や保存法に迷ったときはココをチェック!よくある質問にお答えしています。

解凍時の「困った」を解決!

ポリ袋に入れ、解凍したい部分だけに水をかけるか、水につけ、部分的にはがせる程度に解凍し、必要量だけをはがし取ります。

残りは速やかに冷凍室へ入れます。

「自然解凍品」は加熱せずに食べられるようにするために、商品の製造過程でとても厳格な取り扱いが定められています。「35℃で9時間保存した上で、細菌試験、味・風味・食感の官能試験を行い、それをクリアすること」が求められ、この条件をパスした製品だけが、「自然解凍品」となります。

自然解凍可能な商品にはパッケージに「自然解凍品」との記載があります。必ずパッケージの表記に従って調理してください。

Point1:パッケージの表示通りに解凍調理

電子レンジに入れる際の冷凍食品の温度や量、大きさ、厚さ、形などによって、解凍調理の時間が微妙に違うため、パッケージの表示にある調理方法に従ってください。

※アルミなどを含んだ包装(レトルトパックなど)を電子レンジで加熱すると、スパークが発生します。中身の焼損や皿の破損などが起きるため、包装が電子レンジで加熱可能かどうか、事前に確認してください。包装が電子レンジで加熱できない場合は、必ず包装から取り出し、パッケージの表示にある調理方法で加熱してください。

Point2:1000Wなどの高出力はNG

電子レンジ調理での特性として、冷凍食品が解凍され、0℃以上になると、一気に加熱温度が上がったり、加熱ムラが大きくなる場合があります。高出力での調理は避け、パッケージの表示に書いてある出力と時間通りに調理します。温めが足りない場合は、10秒ずつ足してください。

Point3:ラップはゆったりと

ラップをして電子レンジに入れた場合、食品から出る蒸気でラップが膨張する場合があるので、ラップをゆったりかけるか、隅を少し開けておきます。

Point4:生鮮食品は半解凍でストップ!

解凍に必要と思われる時間を一度にかけてしまわず、何回かに分けて様子を見ながら、必ず半解凍で止めてください。その際、途中でスイッチを切ったあと、すぐ電子レンジのドアを開けず、20~30秒間ぐらいそのままにして、食品の温度を均一にしてください。

Point5:電子レンジ対応の食器を利用

電子レンジ対応の皿などを利用し、金属製の容器や金属装飾のついた食器などは、電子レンジに使用しないでください。

5℃以下の低温で解凍すれば、細菌の繁殖を抑制することができます。しかし、解凍後は生ものですから、長く保管すると細菌の繁殖が進みます。解凍後は速やかに調理し、なるべく早めに食べましょう。

前日から冷蔵庫に入れてゆっくりと解凍させるのがベストです。しかし、急に今晩食べたい!と思い立つったときは、「温塩水解凍」をおすすめします。

- 約40℃の湯を用意し、湯に対して3%の食塩を入れる。

- 温塩水に冷凍マグロを約5分間漬ける。

- マグロを取り出し、キッチンペーパーで水分を拭き取る。

- 湿らせたキッチンペーパーに包んで、冷蔵庫に約1時間ほど入れて、解凍する。

これは、鮮魚専門店でも使われている方法です。このときに真水を使うと、浸透圧の関係でマグロに水が入り、水っぽくなってしまうので、塩水を使うことでそれを防ぎます。

また、氷水中解凍もおすすめです。

- 凍ったマグロをジッパー付き袋に入れ、ストローなどを使ってしっかりと空気を抜きます。袋の中に水が入り込まないように、しっかり密閉してください。すでに買った状態で密閉されているものは、そのまま解凍してOKです。

- 漬け込める大きさの容器に水を張り、氷を入れます。途中で氷が溶けてなくなりそうになったら、氷を足します。

- 氷水の上に浮かぶ場合は、皿などを食品の上に置いて氷水に触れる表面積が増えるようにすると、解凍スピードが上がります。

軽くたたくとはがれます。それでも離れない場合は、表面が解ける程度に半解凍すればはがせます。

ポリ袋に入れ、解凍したい部分だけに水をかけるか、水につけ、部分的にはがせる程度に解凍し、必要量だけをはがし取ります。

残りは速やかに冷凍室へ入れます。

調理時の「困った」を解決!

表示どおりであっても、レンジの性質や経年によるパワーダウンにより、あたためが足りない場合があります。そのような時には、10秒ずつ様子を見ながら加熱を足してみてください。

容器・包装にアルミなどの金属が含まれていると、電子レンジの電磁波で金属部分が焦げたり火花が出たりすることがあります。袋のウラ側がアルミでコートされているものには「袋から出して電子レンジで温めてください」などと書いてありますので、必ず表示通りに調理してください。

容器が変形するのは、加熱過剰となったときです。

オート機能を使ったり、オーブン機能付き電子レンジでメニュー別調理ボタン(フライ、グラタン、ピザなど)を使うと、オーブン機能が作動したり、必要以上に加熱されたりして、容器が変形したり、溶けたりする場合があります。

※調理ボタンの機能は電子レンジの機種によって異なります。

※冷凍食品メーカー各社では、食品衛生法に定められた規格基準・検査基準に合格した容器・包装だけを使用していますので、体に害のある物質が含まれた容器・包装は使用していません。

冷凍野菜の生産工場では野菜が農場から持ち込まれた後、各種選別工程で虫を含む異物の排除に努めています。しかしながら、葉にくるまれていたり、細かい花房や豆類のサヤに入り込んでしまった虫を発見することは難しく、まれに商品に虫が残ってしまう場合があります。

虫が入っていたり、虫が食べた跡のある冷凍野菜は取り除いてお使いください。

冷凍食品製造工場では、選別機や目視に加えて、金属探知機やX線異物検出器などを利用した除去装置によって、異物が混入しないようにしています。しかし、まれに植物原材料に由来する皮などが残存してしまい、これがビニール片のように見えることがあります。例えば、とうもろこし、長ネギ、玉ねぎなどの植物の皮が見つかっています。これらは植物原料由来のものですので、食べても問題ありません。

ただし、本物のビニール片が混入している可能性もありますので、判断できない場合は、パッケージに記載されている連絡窓口にご確認ください。

電子レンジ対応のお皿を使用してください。金属製や金属装飾のついたお皿は使用しないようにしてください。

また、角が多い皿は角に電磁波が集まるため、温まり方にムラが出てしまうことも。「丸く」「平ら」なお皿が向いています。

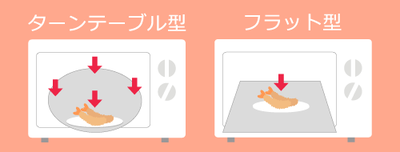

ターンテーブルがある機種(ターンテーブル型)やターンテーブルのない機種(フラット型)など、電子レンジの機種によって温め方が異なる場合があります。電子レンジの取扱説明書で確認の上、冷凍食品のパッケージに記載されている方法で調理してください。

オート調理では適切な出力や調理時間にならないことがあり、加熱ムラが起きやすくなります。パッケージに記載されている調理時間は、よりおいしく食べるのに適切な時間をデータ化したものです。オート機能ではなく、パッケージ記載の出力や調理時間に手動どおりに加熱調理してください。

冷凍食品を揚げるから傷むのではなく、水分の多いものを揚げると加水分解などの変化を受けて油が分解し、傷みが早くなります。霜がついている場合はなおさらです。

また、揚げた後、揚げかすを丹念に取り除かないと黒くなります。クリームコロッケなどがパンクし中身が溶出したりすると、油の傷みがひどく、場合によっては使えなくなることもあります。

家庭の場合、油は5~6回使っても酸化の心配はなく、使った後にこして冷えてから油の保存容器に入れ、フタをして冷所で保存します。

新しい油をつぎ足しても問題はありませんが、加熱使用後は早めに使い切るようにしましょう。

保管時の「困った」を解決!

メーカー(工場)から商品が出荷された後、お客様がお気付きになるまでの物流・保管等過程で商品が解凍され、常温で数日、冷蔵で1週間ほどの長期間にわたり解凍状態が続き、その後、再凍結したためと考えられます。

温度変化を繰り返し受けた場合は、商品に霜や氷が付着したり、味、風味、色等の品質劣化をきたしたり、さらにはカビが発生することもあります。その際は、利用は控えてください。

メーカー(工場)から商品が出荷された後、お客様がお気付きになるまでの物流・保管等過程で商品が一時的に解凍され、その後、再凍結したためと考えられます。

製造工場では、茹で上がったうどんやスパゲティを非常に低い温度で急速凍結していますが、物流・保管過程で凍結状態が緩んでしまうと、冷凍庫内で再凍結する際には、ゆっくり時間をかけて凍結されることになります。その際、麺中の水分が失われてしまい、うどんは黄色に変色し、スパゲティは白色に変色してしまいます。乾燥により麺は割れやすくなります。また、加熱調理してもその部分は戻らずにぼそぼそした食感になってしまいます。

メーカー(工場)から商品が出荷された後、お客様がお気付きになるまでの物流・保管等過程で商品が繰り返し解凍、凍結したためと考えられます。

繰り返し凍結されると、パッケージ内の空気に含まれる水分や、食品から流出した水分が霜や氷になって固まってしまいます(ブロック化)。炒飯などでは水分が抜けた部分に空気が入るなどで、油分の酸化によって、腐敗しないまでも異臭を感じることもあります。

メーカー(工場)から商品が出荷された後、お客様がお気付きになるまでの物流・保管等過程で商品が一時的に解凍され、その後、再凍結したためと考えられます。

食品中の水分が凍るときに細胞膜を破壊して、細胞内に含まれる水分および色素が流出し、乾燥して白く変色したり、外皮が縮みシワが発生したりします。

霜や氷は、パッケージ内の空気に含まれる水分や、食品に含まれる水分が流出し、再凍結したときに食品や包装内に付着します。

野菜などの水分の多い食品には、多少の霜が付着することがありますが、極端に多く付着している場合は、メーカー(工場)から商品が出荷された後、お客様がお気付きになるまでの物流・保管等の過程で、商品が一時的に解凍され、その後、再凍結した可能性があります。また、購入から冷凍庫に入れるまでの時間が長かった場合や、夏場の高温時に保冷バッグを使用しなかった買い物などでは、温度変化により霜が付着してしまうことがあります。

次の点に注意してください。

- 冷凍室を開けないこと停電が3~4時間程度であれば、冷凍食品の品質をある程度適正に保つことができます。そのため、停電中は冷凍室の扉の開閉を行わず、室内の温度上昇をできるだけ避けてください。事前に分かっていれば「冷凍食品を断熱性のあるシートや紙で包む」、「十分凍結した保冷剤を入れる」ことで、より効果が上がります。

- 食べられるかどうか冷凍食品を食べることができるかどうかは、冷凍室の機能・能力、保冷状況等によって異なりますので、製品の臭い、形などを必ず確認してください。また、ご自身で凍結された、いわゆるホームフリージングの食品は特に注意してください。

「自然解凍品」であれば、解凍したその日のうちに食べましょう。 - 再凍結しないこと冷凍状態が緩んでいたり、解けている製品は、停電が終わって通電後に再凍結することは避けてください。

魚介類や野菜を凍結直後に、氷水中をくぐらせてその表面に薄い氷の膜を付けることがありますが、これを「グレーズ(氷衣)」といいます。グレーズは、貯蔵中の乾燥や酸化などの品質の変化を防ぐ「おいしさを守る氷の膜」です。

開封して以下の状態にあれば、品質が損なわれている可能性があるので、注意してください。

- 乾燥が進んでいるもの食品の一部が白っぽくなって表面が乾いているものは、保管中の温度変化や包装の密閉が不十分など取扱いが悪かったため、乾燥が進んでいるおそれがあります。

- 色が変化しているものその食品の本来の色が保たれておらず、極端に変色しているものは、保管中の温度変化があった可能性があり、表面の乾燥、油の酸化などが進んでいるおそれがあります。

- 霜が極端についているもの包装の内側に極端に霜がついて、食品が雪でまぶしたようにまっ白になっているものは、食品の水分が移動し霜ができているため、品質も変化しているおそれがあります。

- 固まりになっているものもともと一つ一つがバラバラであるはずの食品が、互いにくっつき合って固まりになっているものは、解凍・再凍結などの問題があった可能性があります。

- 食品が破損しているもの包装の中の個々の食品の形が崩れていたり、破損しているものは、物理的な衝撃などの取扱いに問題があった可能性があります。

家庭の冷蔵庫の冷凍室では、ドアの開閉などにより、温度が上下しています。その際、食品に付着した微細な氷が昇華(氷から水にならずに直接、気体になる現象)して、パッケージ内の空気の体積が増加することで膨らむことがあります。この場合、品質には問題ありません。

ただし、冷凍食品が解凍され腐敗している場合にも同様に袋が膨らむことがあります。確認して、異臭がある場合は利用を控えてください。

細菌は凍った状態だと活動できなくなるので、冷凍室で-18℃以下で保管されている冷凍食品では、細菌が繁殖する心配はありません。しかし、保存のために冷凍以外に特別なことをしていないため、一度解凍してから時間が経ったものを食べたり再凍結することは避けてください。

冷凍食品について

- 冷凍食品

生産から流通・消費の段階まで一貫して−18℃以下の低温を保って取り扱われる食品をいいます。

- チルド食品

チルド食品の温度帯には法的な規制はありませんが、食品別に最適な温度帯が設定され、通常は0~+10℃の温度帯で流通しているのが普通です。

栄養、添加物、保存料

ご安心ください。

ムキエビには亜硫酸塩を使用することがありますが、一般に亜硫酸塩は漂白剤、酸化防止剤、保存料としての用途が認められています。ムキエビの場合は、酸化による黒変防止のため、使用されています。

いいえ。冷凍野菜は、旬のとれたての新鮮な原料を前処理しブランチング後、急速凍結してますので、原料本来の鮮やかな色がそのまま保たれています。決して着色料などを使って色付けしているわけではありません。

※「ブランチング」とは

大根おろしや山芋など一部の例外を除き、ほとんどの冷凍野菜は、急速凍結する前に、90~100℃位の熱湯に漬けたり、蒸気にあて生鮮品を調理する場合の70%~80%程度の加熱をします。野菜類が酵素の働きによって品質が変化することを防いだり、組織を柔らかくして凍結による組織の破損を防ぐことが目的です。

いいえ。保存料は使用していません。

-18℃以下の低温で保存すると、腐敗や食中毒の原因となる細菌が活動できないため、保存料を使用する必要がないのです。

食品添加物は、食品衛生法で使用が認められているものは使用している場合があります。

冷凍食品に使用されている食品添加物の主なもの

〈例〉コロッケ…調味料・膨張剤・着色料 ハンバーグ…調味料

いいえ。急速凍結することによって損なわれる栄養素はありません。-18℃以下の冷凍保存中の栄養価は、長期間維持されます。

賞味期限、保存方法

製造者が保存試験を行なって、目標の品質を保持できる期間を確認します。保存試験では、-18℃以下の所定の条件で期限を定めて、官能試験、細菌試験、必要に応じて理化学試験などを行います。その上で、製造者の責任で一定の安全率を見込んだ適正な賞味期限を設定しています。

ちなみに、食品の製造日から目安として概ね5日以内に急速な品質の低下が認められる食品は「消費期限」とすることが法で定められています。

-18℃以下の冷凍庫でちゃんとカチンコチンに凍らせてあれば、概ね8ヶ月から24ヶ月間は品質が保たれます。

商品の状態について

魚介類や野菜を凍結直後に、氷水中をくぐらせてその表面に薄い氷の膜を付けることがありますが、これを「グレーズ(氷衣)」といいます。グレーズは、貯蔵中の乾燥や酸化などの品質の変化を防ぐ「おいしさを守る氷の膜」です。

冷凍庫のドアの開け閉めの際、室内温度が変動することによって食品に付着した微細な氷が昇華(氷から水にならずに直接、気体になる現象)し、パッケージ内の空気の体積が増加することで膨らむことがあります。この場合は、品質に問題ありません。

ただし、冷凍食品が解凍され腐敗している場合にも同様にパッケージが膨らむことがありますので、その場合は利用を控えてください。

買い方について

冷凍食品をなるべく解かさず持って帰るための方法として次のことに注意しましょう。

- 冷凍食品は長く持ち歩くと解けてくるので、買い物の一番最後に買うのがお勧めです。

- ドライアイスや保冷剤、保冷袋を利用するとさらに効果的です。

- 新聞紙や包装紙などで二重・三重に包むだけでも、ある程度は解けることを防ぐことができます。

- いくつか商品をまとめ買いすると、お互いの冷気作用で少しは解けにくくなります。

- 買い物が終わったら急いで帰って、すぐに冷凍庫に入れましょう。

冷凍食品を解かしてしまった場合は再凍結はせずになるべく早く調理して食べるようにしましょう。

冷凍食品の品質は、保管・輸送・配送・小売など、各段階での取扱い(温度管理)の良否によって変わりますが、以下の点を確かめて購入するようにしましょう。

- −18℃以下とロードライン以下

売り場の冷凍ショーケースには必ず温度計が付いています。ロードライン(積荷限界線)以下に陳列されて−18℃以下に保たれているのが、よい冷凍食品です。 - ガッチリ、カチンコチン

−18℃以下のショーケースに陳列されている冷凍食品であればガッチリ凍っています。良い冷凍食品の証です。 - しっかり包装

包装が破れていたら注意。不衛生であり、乾燥や変色などで品質が低下しているおそれがあります。必ず包装がしっかりされている事が大事です。 - きちんと表示

冷凍食品には、名称、原材料名、原料原産地名(法に定められたもの)、内容量、賞味期限、保存方法、凍結前加熱の有無、加熱調理の必要性、製造者名などを表示することになっています。それらの必要な事項がきちんと表示されているかどうかを確認しましょう。 - 認定証マーク

認定証マークは(一社)日本冷凍食品協会の「冷凍食品認定制度」に認定された工場で作られた製品に付けることができます。いわば信頼の証です。このマークが付いている冷凍食品を選びましょう。

解凍、調理方法について

自然解凍可能な商品にはその旨の記載があります。それ以外の商品も、必ずパッケージの表記に従って調理してください。

電子レンジの取扱説明書をご覧ください。ターンテーブルがある機種(ターンテーブル型)では冷凍食品を中央ではなく、ターンテーブルの端の方に置きます。ターンテーブルのない機種(フラット型)では、中央に置きます。

電子レンジから出るマイクロ波が食品に含まれている水の分子などを振動させ、まさつ熱を生じさせます。このまさつ熱が広がって食品全体を温めます。ターンテーブル型の機種は、ターンテーブルを回転させることでマイクロ波をムラなくあて、加熱します。フラット型は中央に置いた食品をセンサーによってムラなく加熱するように設計されています。また、フラット型でも機種によってマイクロ波が出る場所、拡散方法が違いますので、温める時間に差が出ることがあります。

加熱ムラが起きやすくなりますので、オート機能ではなく、パッケージ記載の出力や調理時間に手動で切り替えて加熱調理してください。

種類によって吸収率に差がありますが、フリッター、フライは揚げる前の食品のほぼ10~20%(揚げ油の吸油率-五訂食品成分表より)です。そのため、食材が吸収した油のカロリー分だけカロリーアップになります。

凍ったままで揚げるのがポイント。その方が形くずれやパンクの心配もありません。解けかけた場合はパン粉で補強して揚げて下さい。

また、油については、次の点に注意して下さい。

- 油の温度が下がらないように油を多めに。

- 揚げ鍋に入れるフライ・コロッケなどの量はとなりとくっつかない程度の間隔をとってください。(一度に沢山入れすぎないでください)

- 油に入れてから1~2分間位は箸などでさわらないでください。

- 揚げながら火加減を調節し、油の温度を常に170~180℃位に保つのが最適。

軽くたたくとはがれます。それでも離れない場合は、表面が解ける程度に半解凍すればはがせます。

ポリ袋に入れ、解凍したい部分だけに水をかけるか、水につけ、部分的にはがせる程度に解凍し、必要量だけをはがし取ります。残りは速やかに冷凍室へ入れます。

ホームフリージング

次の点に注意しましょう。

- なるべく速く凍らせる

食品をあらかじめ冷やし、熱が伝わりやすい金属などの容器に食品の厚さを薄くして並べて、冷凍室の温度調節を最も冷える状態にセットして凍結します。冷凍室の急速凍結機能があればそれを利用してください。

- しっかり包む

乾燥や脂肪の酸化を防ぐため、ラップや冷凍保存袋などで、できるだけ空気を遮断して下さい。

- 衛生的に取り扱う

凍結前の取扱いは、手や道具・器具をよく洗うなど衛生に気をつけ、微生物、異物などの汚染を防いでください。

- 早めに使い切る

緩慢凍結による組織の傷みや保存中の品温変化により品質低下が早く進む場合があるので、2~3週間以内に使い切ってください。

ホームフリージングとは家庭用冷蔵庫の冷凍室で食品を凍結・保管することをいいます。

冷凍室内の温度は通常-18℃程度で、購入した冷凍食品を保存するには適していますが、食品を凍結するには不十分です。緩慢凍結になり、食品の細胞・組織が壊れ、解凍したときに元の品質に戻らなくなってしまうこともあります。

なお、最近はホームフリージング用に-40℃程度の冷気で急速凍結する機能付きの冷凍庫も普及してきましたので、このタイプの機種を使えば上記の欠点も緩和されます。

一般的には、ホームフリージングに向く食品と向かない食品があります。

- ホームフリージングに向くもの

乾燥品や加熱処理をしたもの、塩に漬けたものなど、食品中の水分が比較的少ないもの。また、スープやソース類、裏ごしした野菜などですでに組織が壊れているもの。パン、ごはん、もち、納豆なども品質の低下が少ないといわれています。

- ホームフリージングに向かないもの

食品中の水分が多く細胞組織がしっかりしているもの(例えば生の肉や魚介類など)。

特に、お店で解凍して売られている生ものは再凍結することになり、おいしさも栄養も極端に落ちてしまいます。また、生卵やゆで卵、牛乳や生クリーム、豆腐やこんにゃく、プリンやゼリーなどもホームフリージングが難しいとされる代表的な食品です。

「緩慢凍結」についてなど、さらに詳しくは日本冷凍食品協会公式ホームページで解説しています。ぜひご覧ください。

その他疑問

いくつかの凍結方法があります。一例として、メッシュ状のベルトコンベヤーの上にピラフを乗せて下から冷風を吹き上げ、米粒が少し浮いた状態で踊らせながら凍結する方法があります。

透明でない包装素材は光を通さないので、紫外線等による品質劣化を防ぐことができます。また、これらの素材はガス透過性が低いものが多く、食品の酸化を防ぐことができます。ただし、包装コストは透明なものより高くなります。どちらの包材を使うかは、食品の性質や販売方法などを考慮して製造企業が決定しています。

- 冷凍室を開けないこと

停電が3~4時間程度であれば、冷凍食品の品質をある程度適正に保つことができます。そのため、停電中は冷凍室の扉の開閉を行わず、室内の温度上昇をできるだけ避けてください。事前に分かっていれば「冷凍食品を断熱性のあるシートや紙で包む」、「十分凍結した保冷剤を入れる」ことで、より効果が上がります。

- 食べられるかどうか

冷凍食品を食べることができるかどうかは、冷凍室の機能・能力、保冷状況等によって異なりますので、製品の臭い、形などを必ず確認してください。また、ご自身で凍結された、いわゆるホームフリージングの食品は特に注意して下さい。

- 再凍結しないこと

冷凍状態が緩んでいたり、解けている製品は、停電が終わって通電後に再凍結することは避けて下さい。