高齢化が進む中、在宅の高齢者や在宅介護の食事の現状がどのようになっているかご存知ですか?

在宅で暮らす高齢者や、介護の現場でどのような問題があり、毎日の食事の中で栄養をしっかりと取るためにはどのようにしたら良いのか、そして冷凍食品が在宅介護の現場でどのように活用されているかについて福岡クリニック(東京都足立区)在宅部栄養課課長 中村育子先生に教えてもらいましょう!

介護者の半数以上は配偶者と子供が占めている!

人生100年時代と言われる令和に入り、我が国の人口1億2,644万人に対し65歳以上人口は、3,558万人と、総人口に占める割合(高齢化率)は28.1%となりました。(※1)

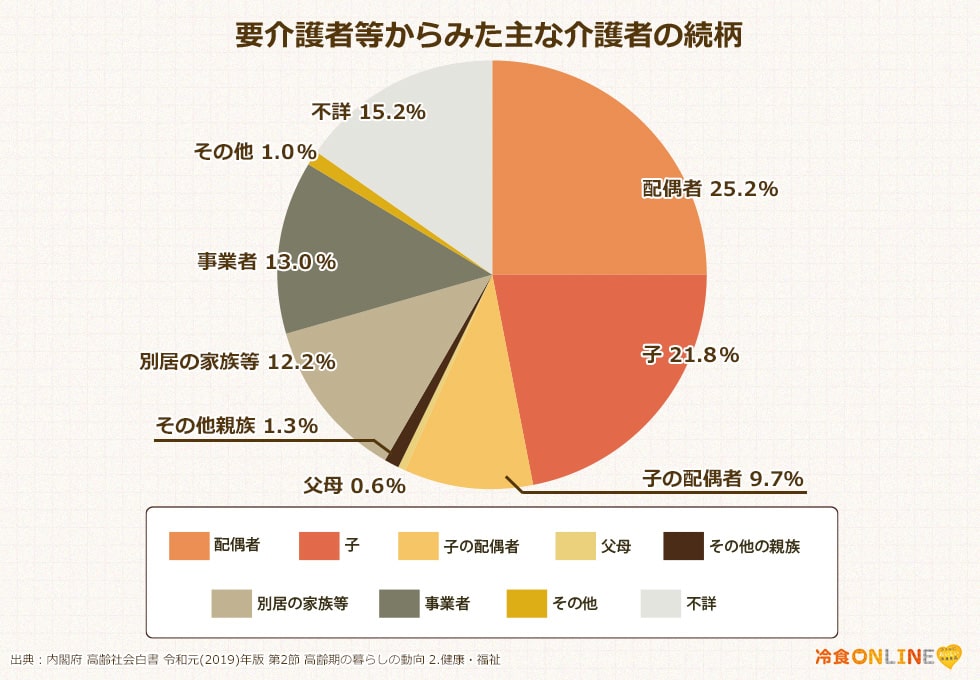

そんな超高齢社会の中、食事をとるのが難しくなってきた方や介護を必要とする方も増え、「在宅介護」をしている方も相当数いらっしゃいます。在宅介護をしている方は配偶者25%、子供22%、子供の配偶者10%となっています。

(※1)出典:内閣府 高齢社会白書 令和元(2019)年版 第1章 高齢化の状況 1.高齢化の現状と将来像

出典:内閣府 高齢社会白書 令和元(2019)年版 第2節 高齢期の暮らしの動向 2.健康・福祉

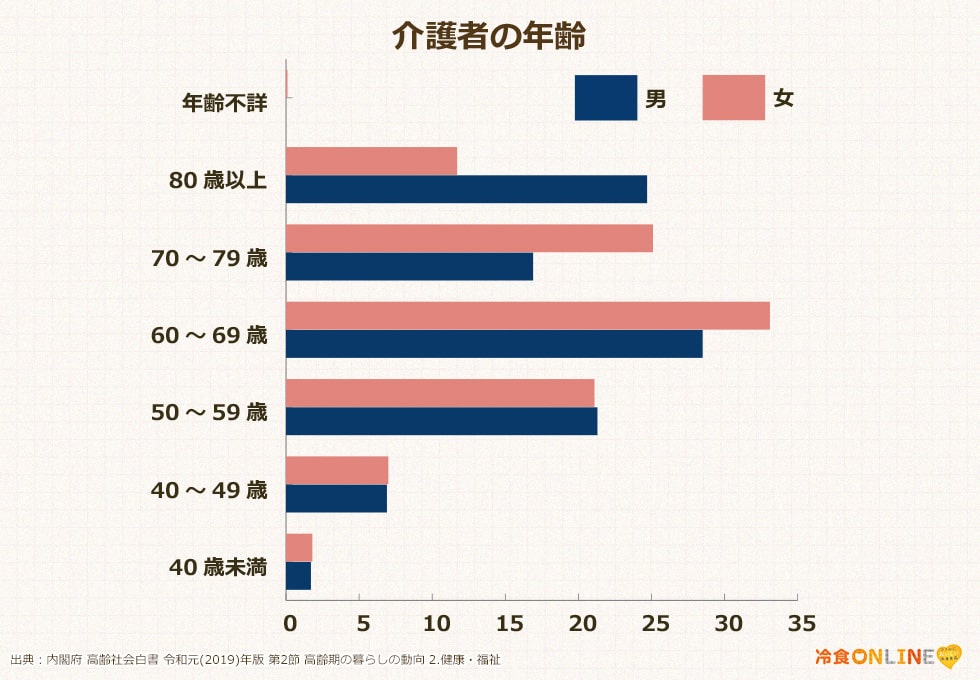

介護をしている方の年齢を見てみると、男性では70.1%、女性では69.9%が60歳以上となっており、いわゆる「老老介護」のケースも相当数存在しているのです。

そんな状況の中でも在宅で暮らす高齢者がきちんと食事を摂取して、健康管理することが必要ですが、実際の在宅介護の現場では、どのようになっているのでしょうか。さらに、冷凍食品が在宅介護の食事でどのように活用されているのか、福岡クリニックの中村育子先生にお話を伺いました。

在宅介護の現場から

管理栄養士

中村育子(なかむらいくこ)

お話をお伺いしたのは、福岡クリニック(東京都足立区)在宅部栄養課課長 中村 育子先生。

全国在宅訪問栄養食事指導研究会会長、日本在宅栄養管理学会(旧全国在宅訪問栄養食事指導研究会)副理事長。

在宅で療養や治療を受ける患者を訪問して栄養指導を行なう訪問管理栄養士の第一人者。

在宅医療サービスの在宅訪問栄養指導とは

中村先生は普段どんなお仕事をされているのですか?

福岡クリニック在宅部は、医師と看護師と管理栄養士、リハビリ(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)、相談員、医事課のメンバーで構成されています。

医師と看護師が在宅診療を行うのですが、在宅患者様の栄養に問題がある、生活習慣病を持っているという方に対して、医師が指示を出した患者様に限って訪問栄養食事指導を行っております。

訪問栄養食事指導を行う様子。

実際の仕事内容は、患者様及びご家族、ホームヘルパーさんも交え患者様の栄養の問題、低栄養なのか、摂食嚥下障害があるのか、生活習慣病があるのかといったようなことを調査して患者様の問題を発見し、栄養指導やレシピのご提案、ご家族と一緒に調理実習の実施、ホームヘルパーさんにはお買い物の際の提案などの栄養ケアを行っています。

在宅の場合は多職種連携が必須です。

在宅で多職種連携する職種は、医師、歯科医、看護師、ケアマネジャー、管理栄養士、リハビリ、ホームヘルパー等があります。ケアマネジャー主催のサービス担当者会議の場で連携を図っています。

高齢者の栄養問題は孤食と知識・経験の不足が大きい

高齢者は栄養についてどんな問題を抱えているのですか?

またその原因はなんでしょうか?

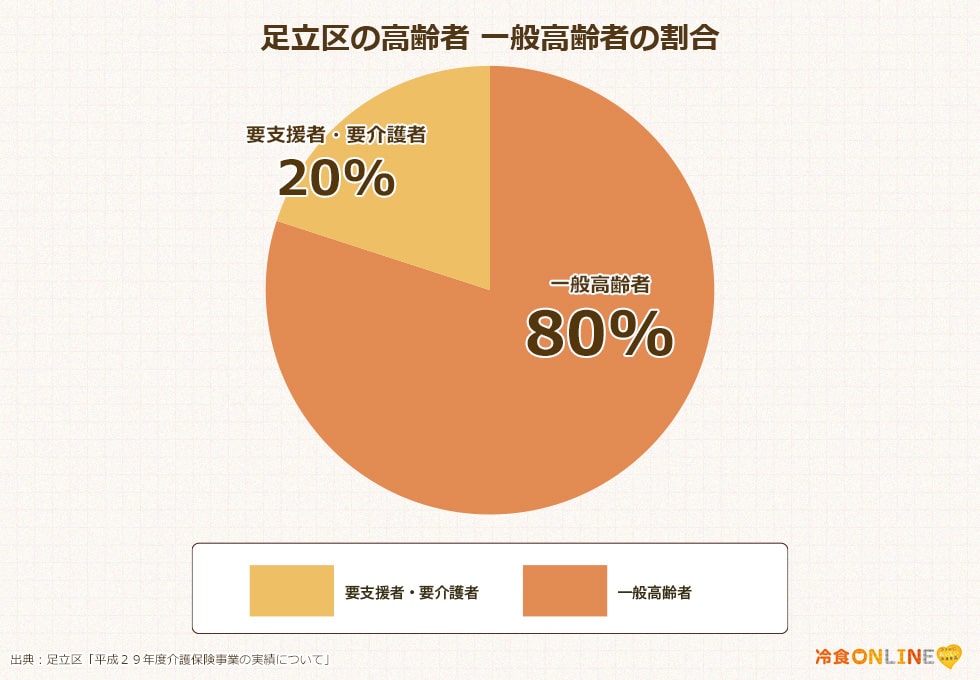

私が勤めている足立区の話ですが、実は、要支援、要介護者は全体の2割程度で、あとの8割は一般高齢者なのです。この8割に当たる一般高齢者の方にも栄養問題が潜んでいるのです。

それは、独居による孤食の問題が大きく、環境要因の中では栄養状態を低下させることが多いのです。

例えば、元々は夫婦と子供の家族構成で過ごしてきたけれど、子供も独立し、ご夫婦二人の生活になった。そして、ご夫婦のどちらかが欠け、独居になってしまい、お一人でお食事を召し上がるという孤食のケースが非常に多くなってきています。

元々4人、5人家族だったのでお鍋も大きいものしか無く、そこで「一人分の食事を作る」というのも味気なくなります。最初は大きいお鍋で4人分、5人分作っちゃって残すなんてことも。

家族のために食事を作ることは出来るのですが、自分一人の食事を用意するというのが結構できないものなのです。

「昨日の鮭が半分残っているから今日はそれだけでいいかな」というケースですね。こうなると栄養バランスも悪くなりますし、食欲も低下していきます。

このような孤食は高齢者の栄養問題の一つの原因と言えます。

また、足立区のイベントで栄養相談を行うと、「調理が面倒なので、普段スーパーやコンビニなどで買ってくるお弁当をいつも食べている。自分で栄養バランスが悪いというのは、なんとなく分かっている。しかし、具体的にどう栄養に問題があるのかが分からない。」といった話をよく伺います。

調理が面倒という方には、冷凍食品を使うと洗い物も少なくなるし、食事の準備もそんなに必要無くなります。そして、冷凍食品は食のバリエーションも多いので使ってみてはどうか。と言うことを我々、管理栄養士から提案をしています。

なんとなく、「冷凍食品って手抜きなんじゃないか」と思っている方には、我々のような専門家から「そんなことはない、自分が健康でいるためにこういった栄養のある冷凍食品をうまく使うことはとても大事」と伝えているんです。

特に男性の方の相談でよくあるのが「スーパーに行っても何を買ったら良いのか分からない」「作るときどういうふうに味付けをしたら良いか分からない」というものです。

これまで、奥様だけが料理していて、ご本人は料理の経験が無いという経験不足と知識不足による問題です。

そのため、朝・昼・晩の食事でスーパーやコンビニのお弁当を毎回買って食べる、という方も結構多いのです。

そして、男性の場合の例ですが、全然野菜が足りていない方もいらして、ご本人も「野菜が足りないのは分かっているけれどもどうしようもない」と悩んでおりました。

そこで、知識不足、経験不足の方には冷凍食品を取り入れるように指導しています。特に野菜不足は冷凍食品のブロッコリー・カリフラワー・ミックスベジタブルなどの活用を勧めています。

実際、「野菜を買って自分で包丁を使って切るのは大変だけれども、電子レンジで簡単に調理できるし、量も好きな量を食べられる」と喜ばれています。

参考記事

高齢者は冷凍食品を知ると喜ぶ!

「出会い」と「使い方」がキーポイント!

介護の現場で冷凍食品を積極的に勧めていらっしゃいますが、高齢者の方々は冷凍食品に対して、どのようなイメージをお持ちですか?

まず、60代、70代の方にお話しを伺うと、元々冷凍食品を食べる習慣がなくて食べたことがない方が結構いらっしゃいます。

また、男性の高齢者には、「冷凍食品にどんな種類があるのかが分かっていない」「そもそも冷凍食品売り場を見たことがない」という方が結構多いです。

冷凍食品コーナーには寄らず、お弁当コーナーにそのまま行ってしまうので、目に入っていないパターンです。

こういった方は、「嫌い」とかそういう以前の問題で「存在を全く知らない」という状態ですので、栄養指導の際に、実際に食べて頂くと、そのおいしさと便利さから積極的に活用される方も増えています。

また、「冷凍食品は食べたことはあるけれど、硬くなっておいしくできなかった」「それ以来食べていない」という方もいらっしゃいます。

この問題は、高齢者は上手に電子レンジが使えないため、ということが多いのです。

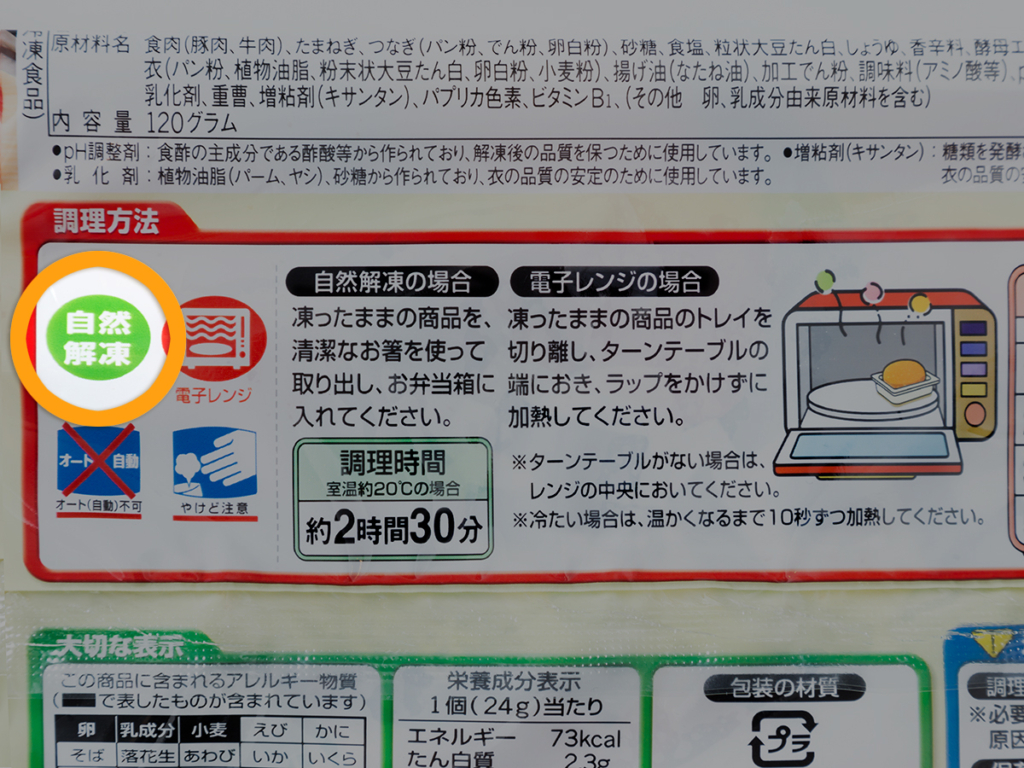

そのまま電子レンジのオートボタンを押して温めしまうのです。冷凍食品の袋に記載されているワット数と調理時間を見ていないのが大きな原因です。

こういう失敗体験から、もう食べないという方が結構多いのが非常に残念です。

私が栄養指導としてご家庭で調理実習として入った際に、電子レンジの使い方から冷凍食品の上手な解凍方法を教えてあげると「すごく便利」ととても喜ばれますね。

目玉焼きも作ったことが無い男性介護者の方だったのですが、奥様が倒れて食事の支度ができないということで、「ご自宅の電子レンジがどんなものなのか」を知ってもらうため一緒に見てみよう、というところからスタートして、グラタンがお好きだったので「冷凍食品のグラタンを正しく解凍してみよう」「書いてある通り実行すれば失敗することはないからね」と指導すると、ちゃんとできるようになって、非常に喜んでくださいました。

1週間のうち5日分位は冷凍食品で構成されて上手に食べられていて、ご本人も本当においしく食べられ「紹介してもらってよかった」と喜ばれました。

参考記事

ホームヘルパーさんは時間がない!

ホームヘルパーさんには時間がないと聞きますが、現状はいかがでしょうか?

現状の介護保険の中で生活援助は45分までとなっており、ヘルパーさんはこの45分の中で買い物、調理、それ以外にお洗濯、お掃除などを行います。そして、1ヶ月あたりの利用回数にも制限があります。

そもそも、都市部ならまだしも郊外などにお住まいの場合、スーパー、コンビニからとても遠い方もいらっしゃいます。このように、ヘルパーさんが買い物に使用する時間も非常に大きな影響があります。

私の担当エリアの実例で言えば、お買い物と料理を一緒にするという事はなく、今日は買い物の日、今日は調理する日、といった具合に分けてヘルパーさんが入っているケースが多いのが現状です。

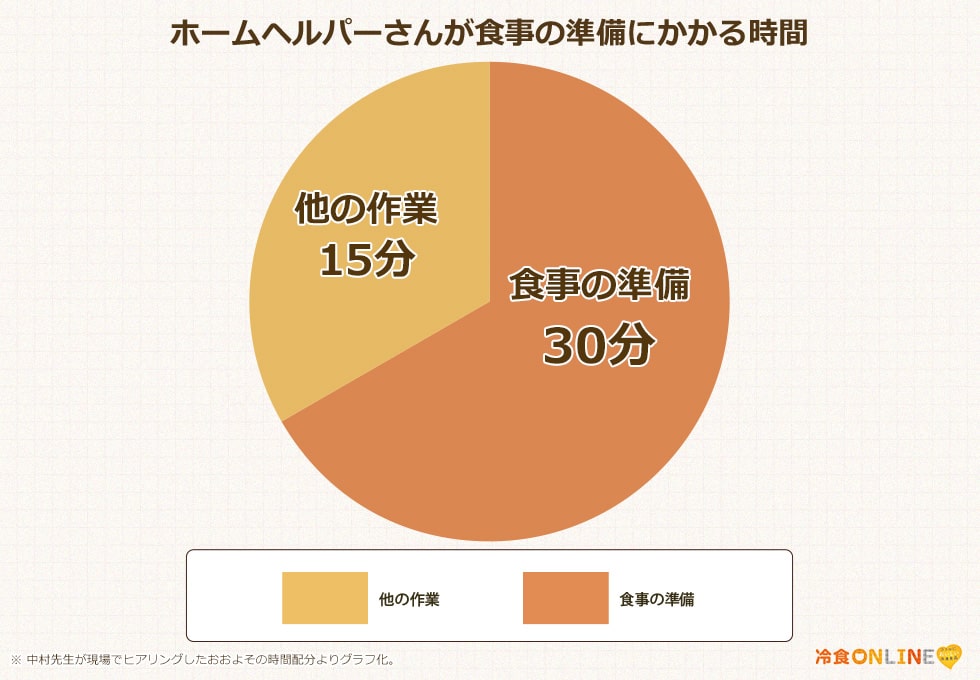

※ 中村先生が現場でヒアリングしたおおよその時間配分よりグラフ化。

その中で、テーブルを拭いたり、食器を準備したりという食事の準備、調理、下膳まで含めて大体30分くらいが食事にかけられる時間の平均と聞いています。

ホームヘルパーさんが行える調理時間は短いのが現状です。

ですから、調理時間が短縮できれば他に使える時間が増えるため、利用者さんにとっても非常に喜ばれるので、上手に冷凍食品を取り入れて頂くことをヘルパーさんにもお勧めしています。

在宅高齢者の食形態は人それぞれ!

食事そのものが食べにくい方にはどのように指導されていますか?

要支援・要介護者ではない一般高齢者の方でも摂食障害というのはあります。摂食というのは、かみ合わせを言います。

硬いものが噛みにくい。焼いた肉、焼いた魚が食べにくいなどです。嚥下障害というは、飲みこみにくいなどの状態を言います。嚥下障害がある方は要支援・要介護者に該当されている方が多いです。

摂食障害の場合はかみ合わせの問題となりますので、お医者さまから指摘がなくとも症状がでている方は大勢いらっしゃいます。

ご家族が一緒にお住まいの場合は、食事のときに良く噛めているか、食べるのに手間取っていないかなど、介護を受ける方の様子をよく見てあげることが重要ですね。

また、誤嚥のリスクが高くなるので、どの食事形態が適切な食事形態なのか評価・確認することが重要です。

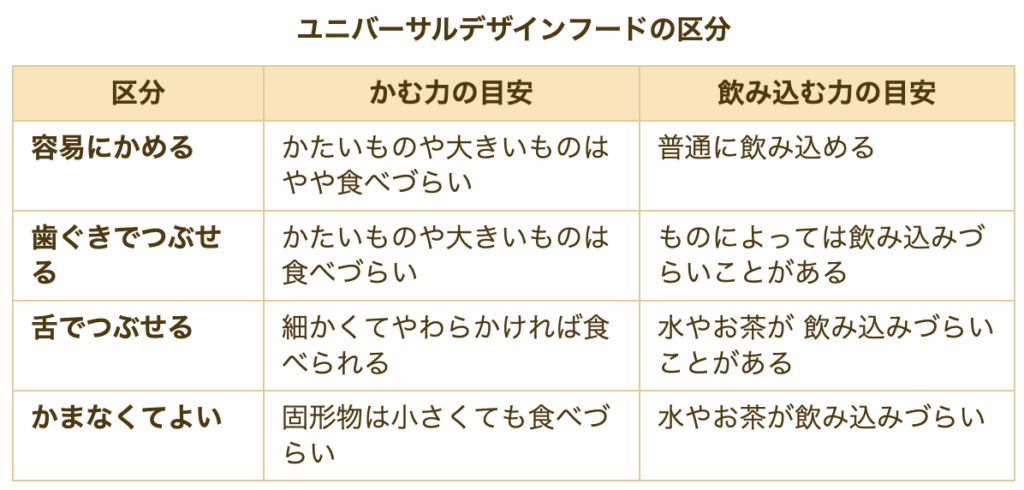

その上でユニバーサルデザインフードの基準でどの程度に位置しているのかをお伝えしていきます。

食べ物の形状を見ずに自分と同じものが食べられると思い込んで、そのままお出しする方も結構いらっしゃいます。女性の場合は子育ての経験があり、離乳食などを作られてきた経験があるので、ある程度食べられるかどうかは判断つくのですが、男性は経験が少ないため、食べにくいものをそのまま出してしまう傾向にあります。

例えば、りんごを4等分に切って皮をむいたのをそのままパクパク食べられる方は摂食も嚥下障害も何もないですよね。4分の1はちょっと大きいから一口大くらいにスライスして、問題なく食べられれば「容易に噛める」。そこからもう少し刻まないと食べられないのか、それともすりおろす必要があるのか、ミキサーに掛けてペースト状にしないとならないのか、などを判断していきます。

ですが、大体、りんごをお出しした時に、自分でも「これは噛んで飲み込めないな」と思ったら絶対食べないので、このあたりをしっかりと見てあげてください。

ちょこっとコラム

ユニバーサルデザインフードとは、年齢や障がいのあるなしにかかわらず、普段の食事から介護食まで、できるだけ多くの人が利用できるように考えられた食品のことを指し、大別して「常温」「乾燥」「冷凍」の3つのタイプがあります。

ユニバーサルデザインフードとして開発されている商品は、商品のパッケージにユニバーサルデザインフードのロゴマークが記載されています。

参考記事

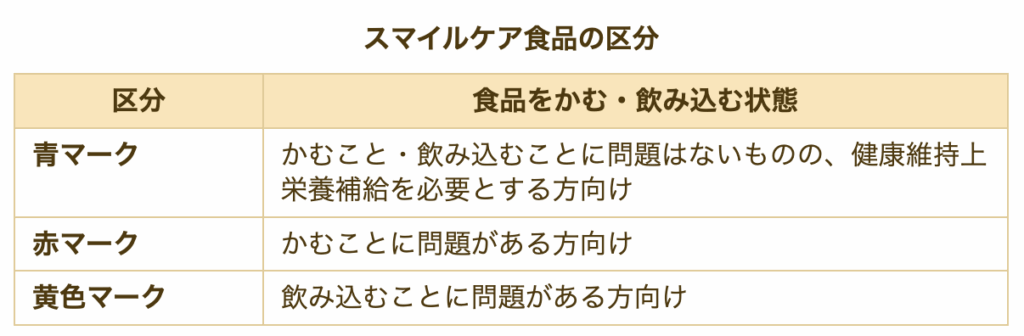

ユニバーサルデザインフードのほか、農林水産省が区分したスマイルケア食もあります。

こちらも基準をクリアした商品にはロゴマークが記載されています。

介護を受ける方だっておいしいものが食べたい!

食事をあまり食べないのは何故でしょうか?

ご自身もお仕事をされながら介護をしていて、介護と仕事でヘトヘトになっている方のケースですが、介護を受けている側の食形態に合わせた食事を用意する時間がないため「市販されている離乳食」を食べさせていたケースがありました。しかし介護を受けている方は残してしまうのです。

離乳食は塩分がほとんどないので、味がしなくておいしくないのです。ところが、例えばそれがお嫁さんの用意してくれた食事であると、おいしくないということが言えない状況になっていたりするのです。

また、女性が介護を受ける側で、男性が介護者のケース、これは息子さんとお母さんの場合でも同じようなことが起こるのですが、男性に対して介護を受けている側の女性が「遠慮」をするのです。自分が介護される側になって、申し訳ないという気持ちになるのですね。

特に母親の場合、息子に対して「男の子なのに食事の世話をさせて申し訳ない」という気持ちが生まれてしまい、食事の形態が合っていなくても言えないのです。

やってくれるだけでもありがたいという気持ちが優先してしまうのです。

一方、息子さんは、母が好きなお寿司やおにぎりを用意したのですが「なんで好きなものを食べているのに、残すのか、誤嚥しているのかが分からない」とおっしゃるのです。

それでも本当は介護を受けている方だって、おいしいものが食べたいのです。おいしくないものは食べたくないのです。

おいしいものをどうやって用意したらいいのか。ということですが、難しく考えなくてよいのです。女性でも男性でも食事というのは介護をする側が何を食べるか。それを移行して介護を受ける方の食事の形態に合わせてあげれば、お料理は1種類の用意で良いわけですね。

例えば、シュウマイであったら、それをちょっと柔らかくしたり、餡掛けをするだけで介護をうけている方は食べられちゃいますので。

なので、私は、ご自身の食事の中で冷凍食品を上手に取り入れて調理時間も短縮してもらい、介護を受ける方には、ミキサーに入れてペースト状にすれば大丈夫ですよ。とお話しをすることがあるのです

。

そうすると皆さん、「自分が食べているものをミキサーに入れて形態を変えるという発想はなかった」とおっしゃるのです。「食事の形態だけ合わせるということだけではなく、味もしっかりとしていると食べるんですよ。だから離乳食は食べないんですよ」と伝えると「そうなんだ!」と驚かれます。

冷凍食品だからこそ介護のお食事に向いている

冷凍食品は、本当に介護の食事に使えるんですか?

在宅介護の現場を見ていると、介護を受ける方と介護をする方の食事の内容、食事の時間がばらばらなご家庭が多いです。特に食事の内容ですが、介護食の場合は、介護をしている方が自ら食べる。ということが絶対にないのですよ(笑)

お話しをお伺いすると「娘が食べているのとワシが食べているものが違う」といった声をよく聞きます。介護する側も、介護を受ける側も同じものを食べて、「今日のシュウマイおいしいね」といった食に関する共通の話題は、お互いが同じものを食べているからこそ出る話題で、介護を受ける方も望んでいる食形態なのです。

介護をする側の食事を移行して、介護を受ける方のお食事を用意することで同じメニューを召し上がることができます。

例えば、「介護を受ける方だっておいしいものが食べたい!」でもご紹介致しましたが、ご家族は普通に冷凍のシュウマイを食べて、介護を受ける方は少し小さく刻んで餡かけをしたシュウマイを食べる。これであれば、全く同じものを食べているので、シュウマイが好きなご家族であれば、なんの問題もなくおいしいおいしいといって食べてくれるわけですね。

冷凍食品の素晴らしさというのは、介護する側も、介護を受ける側も、一緒に「おいしいね」と言えることなんです。

同じものを食べて、同じ食事の話題をすることでお食事がさらにおいしくなるのです。冷凍食品を上手に取り入れることで、実現しやすくなります。

最近、私が介護予防教室を実施した際に、常温に置いておけば食べられる「自然解凍品の冷凍食品」を高齢者の皆さんに食べて頂きました。すると、皆さん「すごくおいしかった」とおっしゃり、「帰りに買って帰る」と言っていた高齢者の方もいらっしゃいました。

電子レンジで加熱が難しい高齢者の方でも、自然解凍品の冷凍食品を上手に取り入れるのは非常にお勧めですね。

参考記事

このように冷凍食品を上手に食事に取り入れ、ご自身で調理の不安がなくなることが出来る。これは、人生100年時代となる今、そして、2020年の介護保険の改定により「要介護1と2の『軽度者』に対してホームヘルパーが訪問介護で行っていた買い物、調理、掃除といった生活援助サービスを介護保険の給付対象から外す」という話も出てきています。そんな中、自分の健康は自分で管理するという時代が訪れた時に大きく役に立つ、というより、不可欠になるかも知れません。

高齢者の低栄養を予防するらくらくレシピ

南瓜入り野菜たっぷりカレー

材料(1人分)

- 冷凍かぼちゃ小1切れ (35g)

- 冷凍ブロッコリー40g

- キャベツ1/2枚 (20g)

- 玉ねぎ1/6個 (30g)

- 豚もも薄切り肉40g

- サラダ油小さじ1強 (5g)

- 水180ml

- 顆粒コンソメ少々

- こしょう少々

- カレールー1かけ(15g)

- 温かいごはん150g

505kcal たんぱく質15.1g 食塩相当量1.8g

作り方

-

冷凍かぼちゃは袋の表示どおりのワット数で、時間は表示よりもやや短く加熱し、食べやすく切る。

-

キャベツ、玉ねぎは2cm角くらいに切る。豚肉は食べやすく切る。

-

小ぶりのなべ(またはフライパン)に油を熱して2をいため、水、コンソメ、こしょうを加えて弱めの中火でキャベツがしんなりとなるまで煮る。

-

1と冷凍ブロッコリーを加えてブロッコリーに火を通す。いったん火を消し、カレールーを加え混ぜてとかし、再び火にかけて温める。器にごはんを盛り、カレーをかける。

※南瓜は固いので高齢者には冷凍かぼちゃが便利です。食べやすい大きさに切りましょう。

エビシューマイと野菜のめんつゆいため

材料(1人分)

- 冷凍エビシューマイ4個

- 冷凍小松菜2本 (50g)

- にんじん2cm (20g)

- 玉ねぎ1/6個 (30g)

- オリーブ油小さじ1

- めんつゆ(2倍希釈タイプ)小さじ2

166kcal たんぱく質5.2g 食塩相当量1.4g

作り方

-

冷凍エビシューマイは袋の表示どおりのワット数と時間で加熱する。

-

冷凍小松菜は3cm長さに切り、にんじんは薄い半月切りにし、玉ねぎは2cm角くらいに切る。

-

フライパンにオリーブ油を熱して2の野菜をいため、1を加えていため合わせ、めんつゆをまわしかけてさっといためる。

※冷凍シューマイには味がついていますので味付けは薄味ですみます。

冷凍焼きおにぎりと生タラの和風リゾット

材料(1人分)

- 冷凍焼きおにぎり小2個

- 冷凍ミックスベジタブル20g

- 生タラなどの白身魚60g

- なめこ10g

〈A〉

- 水150ml

- 顆粒和風だし少量

- こんぶつゆ(市販品)3g

- ゆずの皮のせん切り適量

- オリーブ油小さじ1強

259kcal たんぱく質14.7g 食塩相当量1.6g

作り方

-

冷凍焼きおにぎりは袋の表示どおりのワット数と時間で加熱する。タラは骨を除いて一口大に切る。

-

なべに1となめこ、冷凍ミックスベジタブル、(A)を入れ、ごはんがやわらかくなるまで中火で煮る。

-

器に盛り、オリーブ油をかけ、ゆずの皮をあしらう。

※冷凍焼きおにぎりは煮ることで香ばしさを残したまま食べやすくなります。

冷凍食品を使った調整食レシピ

中村先生が考案した、冷凍食品を使った在宅向け介護食4品を動画付きで紹介しています!下のリンクから、是非ご覧ください。